呉市電 (呉市交通局) 昭和41年9月 撮影

701号車 呉駅前 行 呉市本通にて

戦艦大和のふるさと 呉

昭和41年、呉市に市電が走っていたと言うのは意外でした。 さほども大きくない

街だったからです。 とはいえ呉は明治35年(1902年)には市制がひかれています。

明治の半ばには海軍の軍港に指定され、造兵廠(ぞうへいしょう)では、戦艦安芸や .

長門、そして大和など数多くの艦艇が製造されました。 .

市内電車が走ったのも明治42年のことであり日本で6番目だったそうです。 .

最近の人口は21万人ですが、第二次世界大戦中の昭和18年には40万人を数えたと

いうことですので、軍都の呉の繁栄ぶりは充分想像できます。 .

でも写真撮影当時は全国の路面電車が廃止に向かっていたときであり、呉市電も

ワンマンカーの導入・パートタイマーの採用などの合理化の努力もむなしく .

翌42年12月にはその歴史を閉じました。 .

3002号車 ワンマンカー 長浜 行 廃止後 仙台市電に譲渡

右端に商店街の入口の看板は <劇場通> となっています。

40年以上経った今もやっぱり 「劇場通り」 と呼ばれています。

609号車 呉駅前 行き

801号車 交叉点 行き 廃止後 岡山市電として活躍。

国鉄呉線のSL C62 を見たいと訪ねた呉でした。 写真の近くの旅館に泊り

翌朝 呉駅に出るときに撮った写真です。 朝の通勤客やら女子生徒、商店の前を

掃除するおばさんなどが写っていて、あの日のことがきのうの事のように思い出され

てきました。 .

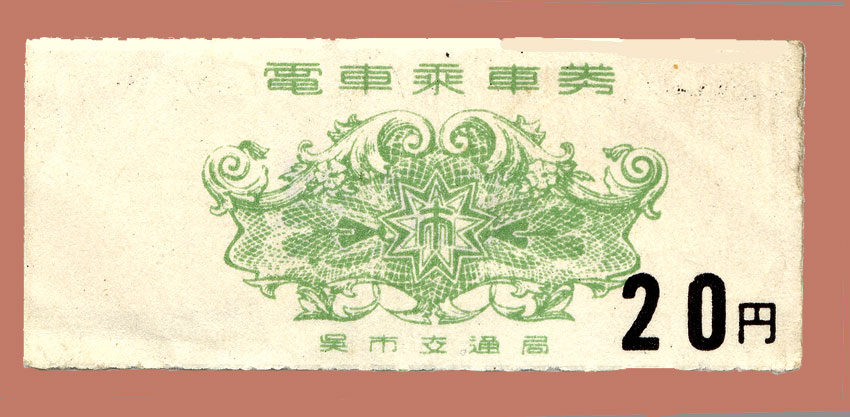

実物はこれの半分以下のほんとにちっちゃな切符です。

ワンマンカー 2002号車 川原石 行き

市電廃止後 仙台市電として活躍しました。

ワンマンカー 2001号車 西六 行 (西本通り6丁目)

「空気ばね電車」と窓にかかれたこの電車。 市電廃止後

市内の公園に保存されましたが、老朽化し解体されました。

2012.10.追加画像

阿賀の車庫にて

国鉄広駅から安芸阿賀駅まで歩いていたら、交通局の車庫がありました。

どちらかといえば、市電にそれほど興味があったわけでなく、むしろこの時は

「面白い構図だな、電柱の並びがいいな!」と思って撮ったもので、ほとんど

通りすがりの撮影でした。 .

中央の車両は100型です。1927年(S2)製S25年車体更新の2軸の単車。

左のは500型で1930年(S5)製で東京の八王子にあったの武蔵中央電鉄より

移籍してきた車両です。 いずれも古参の電車です。 .

ビューゲル(屋根上の集電装置)を上げているので、断定できませんが写真の

雰囲気が廃車の留置線のように思わなくもありません。 乗客の減少により

市電廃止が噂されている時でもありますし。 .

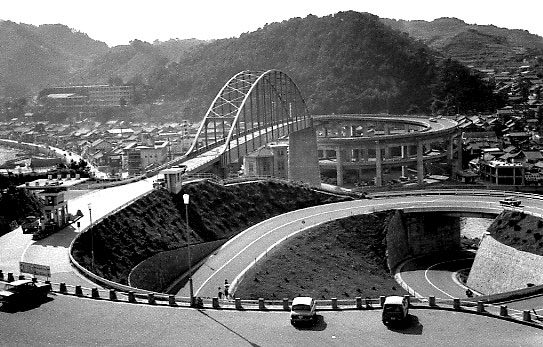

呉の名所によってきました。

音戸の瀬戸にかかる「音戸大橋」

手前と橋の向うの間には「音戸の瀬戸」と呼ばれる幅90Mの狭い海峡があります。

昔、平清盛が開いたと言うこの海峡の対岸は倉橋島です。 .

こんな狭い海峡でも1000トン級の船が ひっきりなしに航行します。 .

昭和36年12月に完成したこの橋は、瀬戸内海の島と本土とがつながったはじめ

ての橋でもありました。 手前のループ道路と対岸もループの高架橋のこの橋は、

その珍しさからマスコミもおおいに取り上げました。 .

写真の左端に通行料金所が見えます。現在は無料ですが、当時 自動車120円で

なんと人の通行料は5円だったとか。 わたしは歩いて渡りましたが払ったかどうか

記憶にありません。 ただ帰りは橋の下にある渡し舟に乗りました。5円か10円だっ

た気がします。

京阪神から広島へは夜行列車が便利でした急行「音戸」や準急「ななうら」は呉線

経由で広島行きです。音戸はこの海峡の名 から命名されたのでした。 .

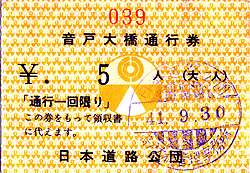

音戸大橋の通行券

お待ちしています

お待ちしています