珍しい道路標識を八尾駅近くで見付けました。

ページ中ほどで見ていただけます 8月30日

明治時代の古地図からJR大和路線の建設事情を探ります。

関西本線開通 130年 2019年(R1)の事

JR久宝寺駅にて 令和元年 5月3日 撮影

なお開通日は 1889年 明治22年5月14日です

湊町駅(JR難波) から 柏原駅

思い出の箱 2021年8月30日 改訂 写真追加

珍しい道路標識を八尾駅近くで見付けました。

ページ中ほどで見ていただけます 8月30日

明治時代の古地図からJR大和路線の建設事情を探ります。

関西本線開通 130年 2019年(R1)の事

JR久宝寺駅にて 令和元年 5月3日 撮影

なお開通日は 1889年 明治22年5月14日です

湊町駅(JR難波) から 柏原駅

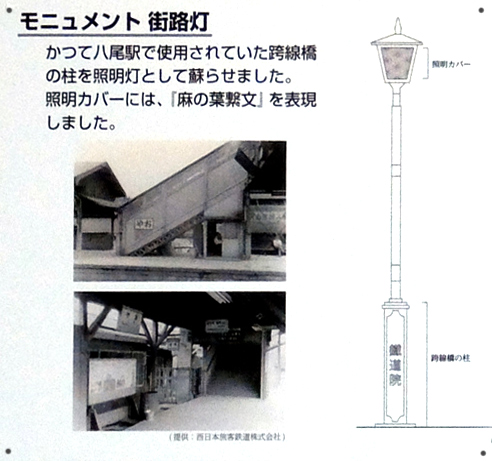

JR八尾駅 橋上駅舎完成 2013年7月6日

残してあった鉄道遺産

JR八尾駅の南側 かつての裏駅です。

その一角に

2016年2月 撮影

新しく街路灯が建ちました。 この街路灯こそ鉄道遺産なんです。

| 2012年1月25日に作ったホームページより |

|

|

|

| 初代の跨線橋 昭和42年撮影 謎の鉄柱は跨線橋のどれかの脚部と推定します。 | ||

| 明治22年 | (1889) | 大阪鉄道 | 湊町 柏原間 鉄道開通 八尾駅開設 これが令和元年で ちょうど130年です |

| 明治25年 | (1992) | 湊町 奈良間 全通する | |

| 明治33年 | (1900) | 関西鉄道に併合 | これにより名古屋とつながる |

| 明治40年 | (1907) | 国有化 | 鉄道院 発足 |

| 明治41年 | (1908) | 複線化 | 天王寺 〜 柏原が複線化 |

| 大正元年 | (1912) | 跨線橋 建設 | この鉄柱の建った年 |

| 大正9年 | (1920) | 鉄道省へ | 院から省へ昇格 |

| 昭和24年 | (1949) | 日本国有鉄道 | 公社に移行 |

| 昭和62年 | (1987) | 西日本旅客鉄道会社 | JR西日本 民営化 |

| この鉄柱が保存されていました!! 2016年(H28)2月9日 |

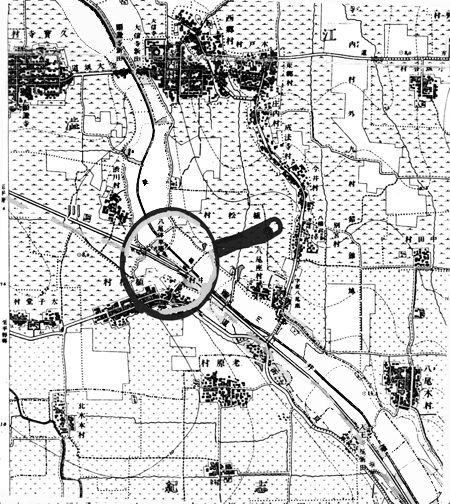

| 斜めの空白の帯状地は旧大和川(現長瀬川)の河川敷です | 現 JR八尾駅部分の拡大 |

|

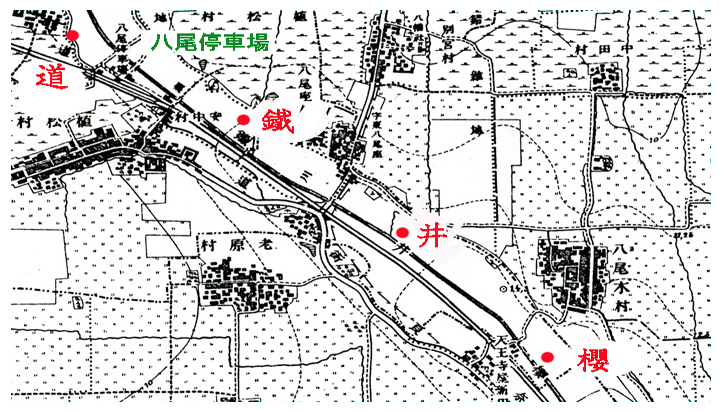

大日本帝国陸地測量部 作図  線路は複線。 しかも駅構内は 四つの線路が表示されています。 明治18年測量 明治20年版以後 の改訂版の地図です |

| 関西線は明治22年に湊町(現JRなんば)〜柏原間が開業しています。 |

| 当初はこの地図は明治20年版とはいえ、その後の改訂版かと推定しました。 しかし以下の理由により当時の鉄道計画予定線を記載したものであり . 桜井鉄道の名は暫定路線名だったと思われます。 以上 2018年に当HPの考えでした。 しかし誤りを発見しました。

ではなぜ関西本線が桜井鉄道なのかを探ります 以下は 大正10年 鉄道省編 日本鉄道史 上編 第七章 第二 大阪鉄道 の要約です。 国立国会図書館 デジタルコレクションより |

|||||

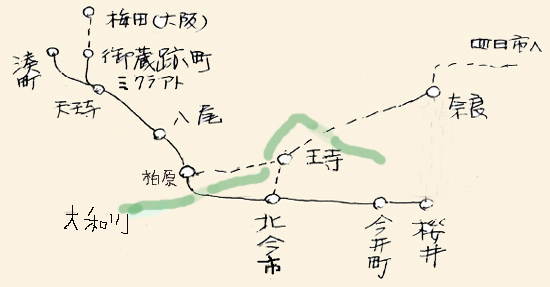

現在のJR大和路線(関西本線)はJRなんば駅(旧 湊町)から奈良県王寺町 から法隆寺付近を通過し奈良方面に走っています。 明治16年 大阪から奈良への鉄道敷設の当初の発案は大阪天王寺から 河内国分へ馬車鉄道を敷きたいと願い出たのが発端です。 ただこの案は他の願出や条件が折り合わず進まなかった。 明治20年 大阪市内御蔵跡町(みくらあと)から奈良の今井町(現 橿原市)に 通じる路線 将来的には三重県四日市や奈良そして和歌山までも伸延するという 大きな計画をもって願書提出と同時に「大阪鉄道会社」が設立されます。 ところが同年 関西鉄道が四日市 奈良 大阪に通じる路線の申請が行われ、 二つの会社から重複する案が出ます。 紆余曲折の末、大阪鉄道には大阪と桜井間 北今市・奈良間に分けて敷設免許 が下ろされます。 明治21年3月のことです。 但し付帯条件が付きました。 詳細は後述します。 地図にある桜井鉄道の名は、まさしくこの時の事を語っています。 櫻井は今井町より数キロ東に当たります。 北今市とはJR和歌山線のJR香芝駅付近の地名です。 近鉄下田駅 に近く柏原からここまでは、近鉄大阪線とはぼおなじルートになります。  ■ ルートの変更申請 実は免許が下りたのが明治21年3月ですが、10月には柏原北今市間は 山間部が多く、大和川を渡る工事もあって難しいとして、現在の大和路線と 同じく大和川沿いに王寺へ路線変更の申請が出て、現在の路線となります。 その後王寺から桜井へは明治26年に完成しました。 ■ 免許の付帯条件 現 JR大阪環状線 大阪から玉造経由 天王寺間は免許条件だった。 ところで先の免許の際に条件がありその一つは それは大阪市内の 起点は官営の大阪駅に接続しなければならないという条件でした。 実は当初の計画では御蔵跡町だったのですが、この条件だと大阪駅ま では敷地の確保が難しく、 湊町に変更されました。現在のJRなんば駅 です。 そして大阪駅へは明治28年に天王寺から大阪駅まで城東線とし て開業し約束の履行がなされました。 これが現在のJR大阪環状線のルーツとなります。 ■ なぜ当初計画は今井町なのか 御蔵跡町なのか 今井町はかつては「大和の富は今井に七分」と言われるほどの繁栄ぶり。 飛鳥時代から明治に至るまで常に奈良の中心地であり続けました。 現在は国の重要伝統的建物群として認知され、数多くの建物が保存され ています。 本件の話も、それを知る人ならば、ストンと腑に落ちるはずです。 大阪も当初の計画は御蔵跡町でしたが、現在の日本橋2丁目付近です。 古い地図を見ますと道頓堀川や難波あたりから運河が引かれていました。 名前からして物資の集まる所と感じます。ちょっと調べても面白でしょうね。 |

|||||

| 思い出の箱 目次へ | |||

| 竜華操車場の記憶へ |