「思いでの箱」  2014年1月28日 改定

2014年1月28日 改定

私の函館本線 PART Ⅱ

改定 札幌電化開業日の様子のレポートを加えました。

張碓 (はりうす)にて 1968年(S43) 3月16日 撮影

小樽・札幌間、中でも朝里駅と張碓駅・銭函駅の間は絶壁と石狩湾にはさまれた区間です。

圧倒される絶壁とC57蒸気機関車

張碓駅にて C57 201号機 (ラストナンバー)

鉄道ファン誌 1966年7月号 北海道特集号に張碓の雪氷の絶壁を走る

機関車の写真が掲載され、凄いと衝撃を受け、「行きたい 見たい!」

と思って一年半後、この地に立ちました。 .

3月中旬で積雪が少なかったものの、期待通りの大岩壁でした。

私が訪問した40年前は定期列車も停まる駅でしたが、その後は海水浴客の

臨時駅になり、平成10年からは休止駅となって、停車する列車がない不思議な

駅として、注目されました。 .

平成18年3月に駅は廃止され撤去されました。

当時は駅員配置がありました。 |

|

|

C57 200号機の通過

左に見える恵比寿岩まで行くつもりでいましたが、線路の左右の積雪がザラメ状態で

しまっていて歩きづらくまた危険なため、断念して元の張碓駅に戻りました。 .

今では許されぬ線路歩き。

客車を改造したディーゼル車

1960年から1962年にかけて余剰の客車をディーゼル車に8両が苗穂工場で改造され

ました元はオハ62とオハフ62ですが、両数が増えることなく試作に終わりました。札幌の

近郊と釧路近辺で見ることができました。 .

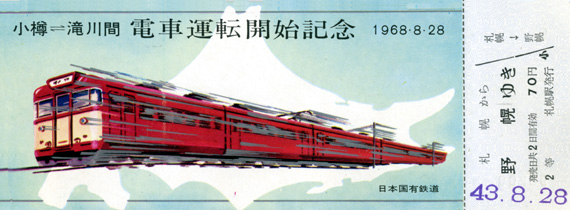

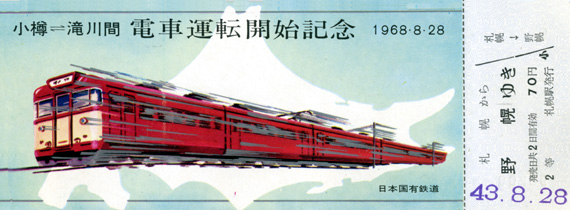

711系近郊電車の試運転

この年 昭和43年8月に小樽 滝川間の電化開業、国鉄の電車が始めて

北海道に走りました。これはそのときの試運転電車で客扱いはまだでした。

真っ赤な電機 ED75 501号機も試運転中 (小樽市総合博物館で保存中)

※ 手稲 銭函間が電化に先立っての実験線だったそうで、このED75501号機は

その実験車両です。 酷寒地対策のほか電気機器はサイリスタ制御を採用するなど

他地域のED75とはまったく違う車両といえるものです。実験結果から量産型はED76

として活躍し北海道のED75はこれ1台のみとなり、20年後の1987年に廃車後小樽

に保存されました。 .

張碓駅を発車する岩見沢行き普通列車。当時は駅裏に道があった

ようなので、張碓集落の人が利用されていたのかも知れません。 .

この頃にも立派な札樽国道がありバスが頻繁に走ってはいました。

函館本線でもこの付近は歴史あるところです

有名な「弁慶号」や「義経号」「静号」などが走っていたのは、この区間 (札幌~小樽)です。

明治になって、北海道開拓が始まり、石狩地方の石炭層がみつかりました。、積出港の小樽

へは、はじめ江別あたりから石狩川経由の川舟に頼っていましたが、氷結や積替えの効率が

悪く鉄道敷設にいたりました。明治13年(130年前)のことでした .

当時の遺構として、この近くに手掘りのトンネル(義経隧道)が今も残っています。

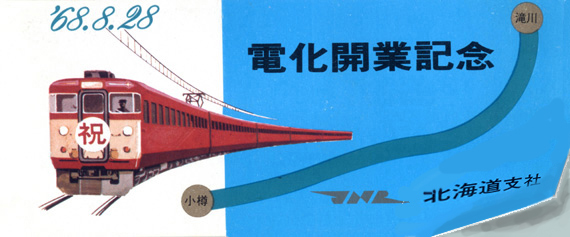

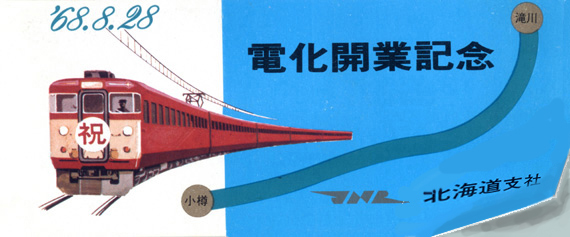

付録 電化開業式の日 小樽- 札幌- 滝川 間

1968.8.28 (S43) 今から47年前のこと

札幌駅にて

札幌駅にて

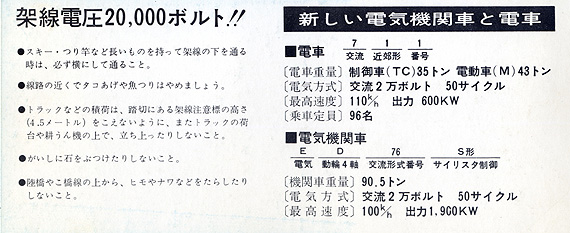

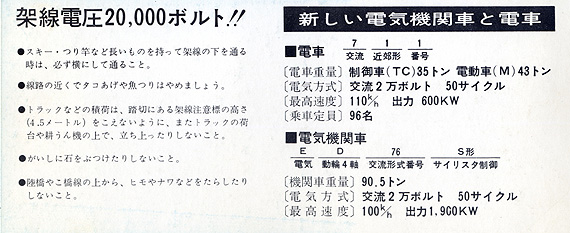

配られたカード。 裏面の記述が面白いです。

北海道の国鉄での初めての電化のため注意事項として

● 踏切を渡るときはスキー板、つり竿などは横にすること。

● 線路の近くでタコ揚げ、魚釣りはしないよう。

● トラックの荷台や耕運機の上で立ち上がらないこと。

● 碍子(がいし)に石を投げない。

● 陸橋の上から紐や縄などをたらさないこと。 |

やや滑稽な部分があって、電車に不慣れな人が多いと

思っての親心が感じられてとても興味深いです。

とは言うものの

昭和の初め この時より40年ほど前に

1929年(S4)定山渓鉄道が電化し .1927年(S2)旭川電気軌道が

開業していて, 道内初の電化という訳ではありません。

電化開業式の写真と資料提供 広瀬 均 氏より

END

メール箱 私の函館本線 姉妹編 ①へ

メール箱 私の函館本線 姉妹編 ①へ

| 思い出の箱 目次へ |

|

2009.3.22 制作

2009.9. 1 改定

2014.1.28 改定

メール箱 私の函館本線 姉妹編 ①へ

メール箱 私の函館本線 姉妹編 ①へ