札幌市電 と 函館市電 45年前

昭和43年8月の記録

札幌市電 A 820型連接車 .

A823+A824号車 1964年(S39)東急車輛製 1976年廃車

2両連結の連接車は朝夕のラッシュアワー対策として登場しました。

1964年製といえば、東海道新幹線開業 東京オリンピックの年でした。

北の大地 北海道も高度成長の嵐がやってきた頃の電車です。 .

今でも通用するような先進的デザインと性能で ’65鉄道友の会 ローレル賞受賞

初代の連接車 A800型 A802+A801号車 1963年 日本車輌製

カーブ通過時のせり出し対策として両端を大きく絞っています。 1976年廃車

この電車は札幌市交通資料館にて展示保存されてます。

560型 全10両 1953年(S28) 汽車会社製 1971年廃車

200型 全8両 1957年(S32) 札幌綜合鉄工協同組合製造 1971年廃車

北海道で初めて製造され道産電車と呼ばれています。

札幌綜合鉄工協同組合

札幌市電は創業当時(大正末期)から昭和30年頃まで車両は田中車輌(現 近畿車輛)や

梅鉢鉄工所(現 東急車輛) 日本車輌 汽車会社製を使ってきたが、一時期、北海道内の

企業育成のために札幌近郊にある規模は小さいが車両製造技術を持つ4つの会社で発起し

組合組織として協業し受注体制を整え、約5年間に30両余りを製造後、解散しました。 .

230型 全8両 1959年(S34) 札幌綜合鉄工協同組合製造 1974年廃車

250型 全5両 1961年(S36) 札幌綜合鉄工協同組合製造

上揺れ枕台車が特徴です。 250型は車体や台車の更新 未更新を含め活躍中。

230型や250型はともに道産電車ですが、特に丸みを帯びた車体と

正面の一枚ガラスのデザインのものは「札幌スタイル」と呼ばれます。

600型 全20両 1949年(S24) 日本車輌製 1971年廃車

後述の函館市電500型と同じ流れをくむ 戦後復興期の日本車輌の標準電車です。

いわゆる低床台車の電車で同形式の615号車が交通資料館に保存中です

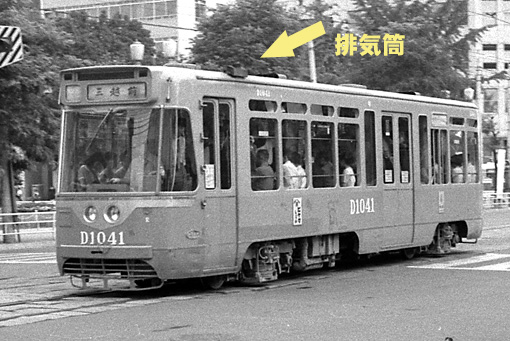

世界が注目した 路面ディーゼル車

D1040型 D1041号車 1964年(S39) 東急車輌製

トロリー線の下を独特のサウンドで、また排気筒から煙を上げて通過します。

D1041号車は札幌市交通資料館にて展示保存されています。

台車は新鋭のエヤーサスペンション

この車両は先進的デザインと空気バネ台車の採用された、世界に類を

見ない路面ディーゼ車両ということで、英国の鉄道誌の表紙を飾るなど、

各国から注目されました。 .

鉄道雑誌 「世界の鉄道 1966年版」 朝日新聞社刊行より転載。

この本の中で新車紹介として掲載されました。

北27条〜新琴似駅前(約2.5Km)が非電化で、写真のように

未舗装部分があって雪や砂利をかんだりして乗り心地に影響した

とのことです。 .

ただ電車だとレールと車輪の間の通電不良が問題になりますが

ディーゼル車はいっこうに差し支えありませんでした。

補足 ディーゼル車そのものは1958年(S33)に鉄北線に導入されました。

当時は札幌駅前〜北27条間に電車が走っていて、給電能力の関係で

実験的にディーゼル車が採用されたようです。 (筆者推論) .

実際の非電化区間は1963年に麻生町まで 1964年に新琴似駅前まで

鉄北線の延伸として開通しました。 改良の進んだディーゼル車の実績と

電気設備が不要と言う経済性。 そして何よりもこの地区の人口増加

に追いつかねばならない交通政策が非電化区間を推進したと思います。

写真の風景は、そんな時代を写しているような感じです。