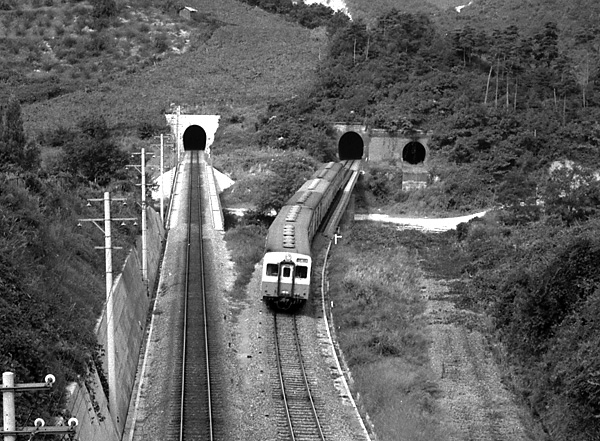

| 河内堅上駅 西方にて 和歌山行き普通列車 |

母の実家が奈良県でいつも帰省は近鉄大阪線を利用します。

ただ帰りは多少遠回りでも、私は、よく母にせがんでは国鉄和歌山線の

下田駅から王寺駅、そして河内堅上を通って八尾駅まで帰宅しました。

小学校低学年の頃の話です。 そう、煙を出す汽車に乗れるからです。

大和川を渡るC58 234 竜華機関区所属 明神トンネル入口から

♪ 今は山なか、今は浜、思うまもなくトンネルの闇を通って広野原。

......鉄橋だ鉄橋だうれしいなぁ。♪

大阪に生まれ、母の実家が奈良県の私は子供の頃、長距離の旅行は縁が無く

1時間とかからない母の帰省でもこんなにうれしい旅行はありませんでした。

王寺から堅上へ 堅上から柏原までは浜こそありませんが歌のとおりの風景が

展開します。 もくもく煙を上げて行く汽車で、窓を上げたり下げたりしながら右を

見たり左を見たり。 .

河内堅上の車窓風景は今の子供にとっても、きっとうれしい風景だと思います。

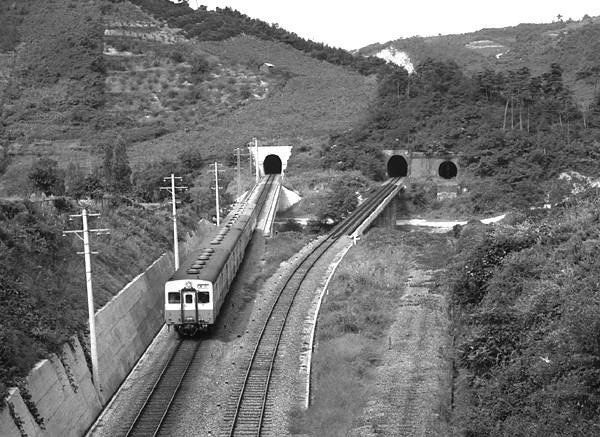

奈良行き 快速列車 キハ35系

キハ35系に連結されたキハ20ディーゼル車の奈良行き快速列車

この付近はブドウの一大産地 後方は青谷集落 川は大和川。

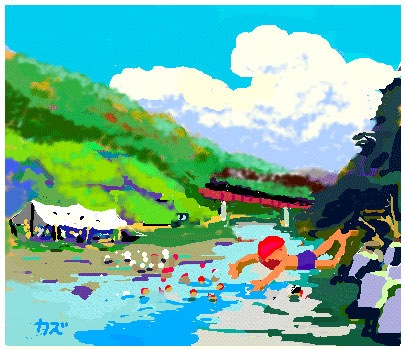

夏休みの思い出を絵にしました。

大和川水練学校と貨物列車

昭和30年8月ですから今からちょうど61年前。 私は夏休みにこれ

らの写真のちかくの大和川水練学校に入校し泳ぎを習いました。

近年の大和川は、かなり改善されましたが水質汚濁の全国ベストの中に入る

ほど汚れていますが、かつては小学校にプールなどが無い時代でもあり、

子供たちはみんな大和川に泳ぎにいったものです。 .

関西線の鉄橋を渡る汽車は長い長い 貨物列車です。私は1.2.3.4.5.・・・と

数を数えることが楽しかったです。 .

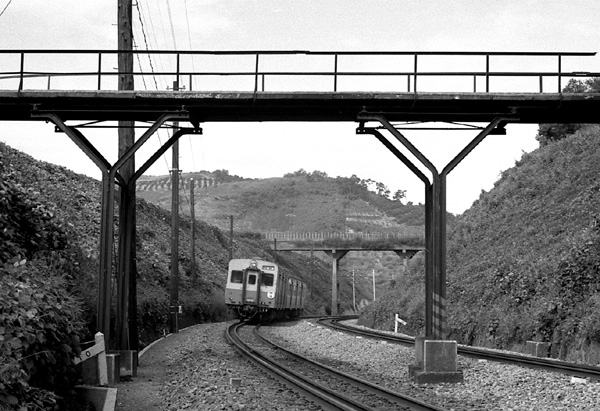

DF50型ディーゼル機関車の引く荷物列車 柏原 河内堅上間にて

柏原と堅上の間には撮影当時駅が無く、その後写真左の森の近くに高井田駅が

新設されました。 昭和60年8月のことです。 .

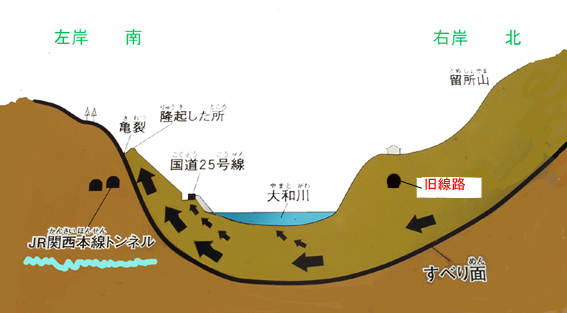

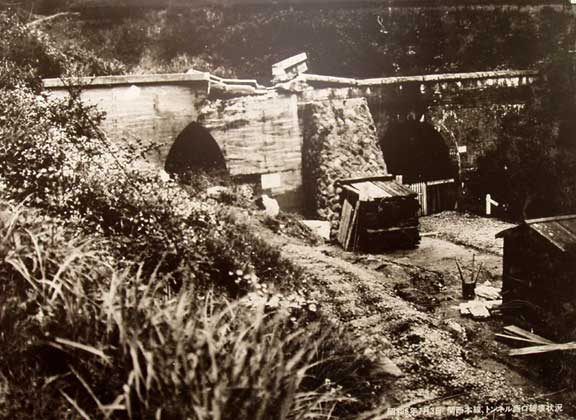

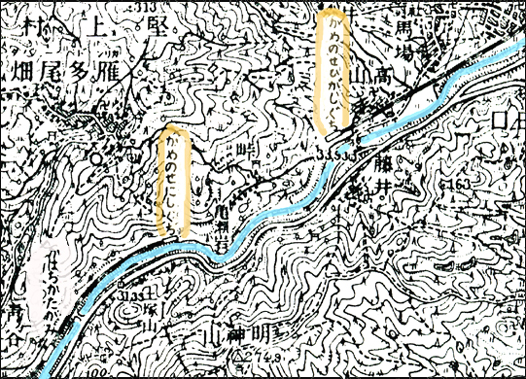

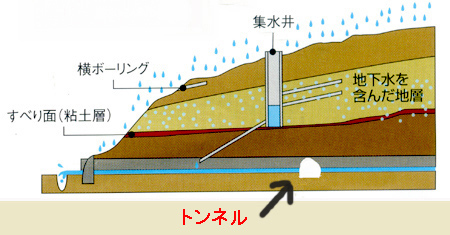

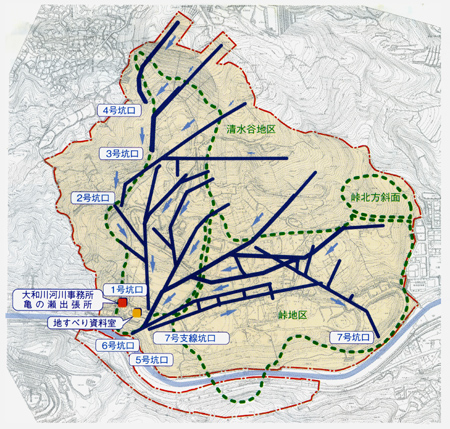

レポート 亀の瀬の地すべり災害

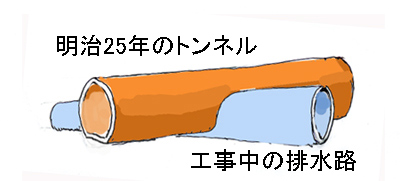

昭和7年の地すべりと線路の切り替え (通称 亀の瀬の地すべり)

河内堅上駅から奈良に向かうとすぐにこの鉄橋を渡ります。 かつてはこのまま左へ直進

していましたが、写真の左から右にかけて山塊が移動し、トンネルが押しつぶされるなど

により、JR関西線はここで川を渡り対岸に迂回して三郷、王寺へと走ります。 .

廃線跡はあるにはありますが、分かりにくくなっています。 レポートを参考してください。

ご意見等 お便りお待ちします

ご意見等 お便りお待ちします